2018年10月14日は「坂越の船祭り」、2018年10月28日は「坂越の嫁入り」を観る目的で

赤穂市坂越(さこし)に来ていました。

2018年10月14日の散策にあたっては赤穂観光周遊バス「陣たく号」を利用、

2018年10月28日の散策にあたってはレンタサイクルを利用しています。

その時に散策した場所を紹介していきます。

本日はその第24回 児島高徳の墓を紹介します。

児島高徳(備後三郎)についてWikipediaの解説を引用させていただきます。

児島 高徳(兒嶋 髙德、こじま たかのり)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて

活躍したとされる武将。備前国児島郡林村出身。従五位下・備後守を賜る。

『太平記』中では和田、今木といった苗字で表記される場合もあり、「児島」を

「小島」と書き換える表記も散見される。

元弘元年(1331年)の元弘の乱以降、後醍醐天皇に対して忠勤を励み、南北朝分裂後も

一貫して南朝側に仕えた。晩年は出家し、志純義晴と号したという。

正式な法名は志純義晴大徳位。

江戸時代以降、南朝の忠臣として讃えられ、国民的英雄のひとりとなった。

その一方で具体的な活動を示す文献が軍記物語の『太平記』以外にはないために、

近代的考証史学の観点から実在性を否定している学説も根強い。

また、同書の編者である小島法師(1374年没)と同一人物とする説や、地元の勢力が

ある山伏出身、あるいは悪党出身と見る説もある。

シリーズ過去の記事:

第1回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その1 宝性山長楽寺

第2回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その2 赤穂鉄道砂子駅跡

第3回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その3 宝寿山 西山寺

第4回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その4 浜市荒神社

第5回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その5 尼子塚

第6回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その6 坂越大橋

第7回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その7 高瀬舟船着場跡

第8回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その8 上高谷荒神社

第9回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その9 木戸門跡広場

第10回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その10 鳥井の地蔵堂

第11回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その11 第39回 坂越ふるさとまつり

第12回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その12 坂越まち並み館

第13回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その13 光明山妙道寺

第14回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その14 奥藤酒造と奥藤酒造郷土館

第15回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その15 大道井

第16回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その16 とうろん台

第17回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その17 旧坂越浦会所

第18回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その18 山崎善吾の銅像

第19回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その19 坂越浦城跡・御番所跡

第20回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その20 宝珠山妙見寺明覚院・小学校跡

第21回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その21 小倉御前之碑

第22回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その22 大避神社と2018年坂越の船祭

第23回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その23 宝珠山妙見寺

![]()

![]()

上の2枚の写真は児島高徳の墓の近景と遠景

本論に入る前に児島高徳の墓がある船岡園について由来を調べてみると

大正3年(1914)5月13日、児島高徳卿550年忌の記念大祭典の準備として

御墳墓付近3,000坪を開拓し、官幣大社、吉野神社の摂社船岡神社の社号に因み

船岡園が開設された。

児島高徳は新田義貞とともに足利尊氏に味方している赤松攻めに呼応して父・範長と共に

熊山で挙兵したがその際、大けがをしたため父の児島範長(こじまのりなが)は妙見寺の

僧に高徳を預け、範長は坂越那波から海岸沿いに逃れ印南郡阿弥陀まで落ち延び自害した

時は建武3年(1336)と伝えられています。

児島高徳は妙見寺で傷が癒えた後、各地を転戦した。晩年、僧となり坂越で没した。

児島高徳の没年はWikipediaでは弘和2年/永徳2年11月24日(1382年12月29日)又は、

弘和3年/永徳3年(1383年)としています。

墓所とされる五輪塔はその特徴から江戸時代に建立されたと推定されおり、正しくは

供養塔と考えるべきであろう。

児島高徳は湊川の戦いで戦死した楠木正成と共に天皇の忠臣として知られています。

後醍醐天皇が隠岐から還幸した元弘2年(1332)以降、南朝方の武士として活躍

したとされ太平記で多く記載されています。

児島高徳の別称としては三郎、備後三郎の他に三宅三郎高徳、児島三郎入道志順

などがあります。

太平記で正平7年(1352)までの記述があるがそれ以降、没年の1382年までは

記述が無く不明な点が多いが入道という名前からして僧として妙見寺で隠遁生活

を送っていたとみるのが有力な説であると考えます。

![]()

![]()

上の2枚の写真は明治天皇が児島高徳卿に与えられた正四位(明治16年(1883)8月16日)

と明治36年(1903)11月13日に追贈された従三位の叙勲を記念して建立された石碑

![]()

![]()

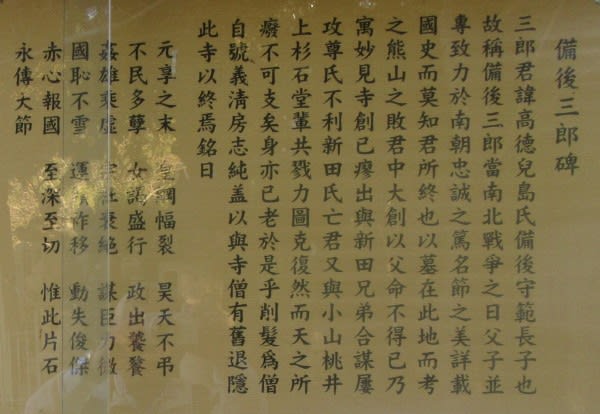

上の2枚の写真は児島高徳の墓所脇に建てられた石碑

明治43年(1910)春、赤穂藩の硯儒の赤松鴻先生が天明9年(1789)の撰文の現行を発見し

これを板額にしたものです。

児島高徳卿顕彰会が平成17年(2005)10月吉日に読み下し文と共に解読されて

いますので添付しておきます。(下の4枚の写真)

![]()

![]()

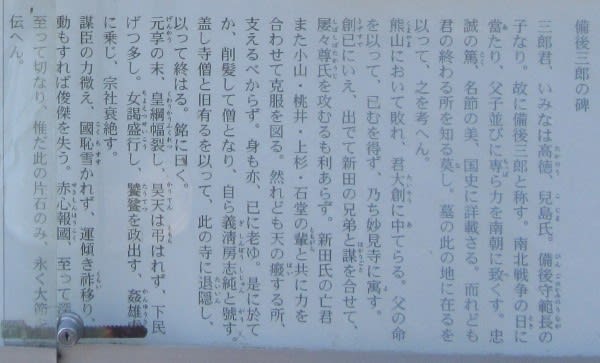

上の2枚の写真は備後三郎=児島高徳の碑の本文で

本文前に「備後三郎碑 元帥海軍大将従二位大勲位功一級 伯爵 東郷平八郎篆額」

本文の後書きに「天明九年己酉春正月 赤穂藩儒赤松鴻撰文 大正三年五月

錦雞間祇候貴族院議員 従二位勲一等男爵野村素介書」

と碑文に書かれています。

![]()

![]()

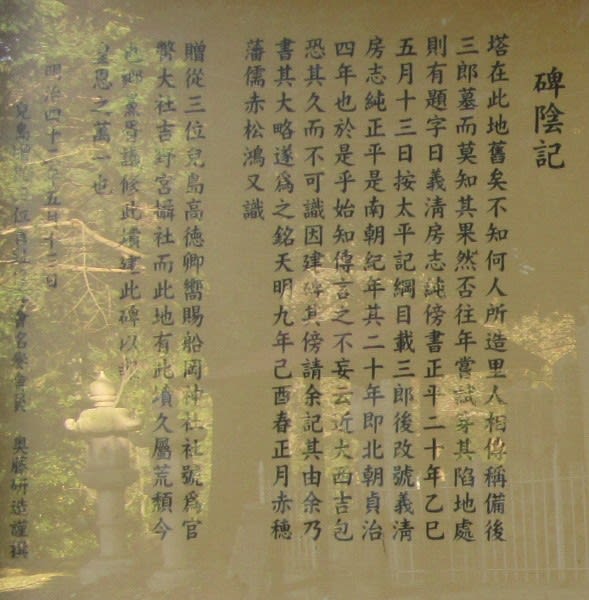

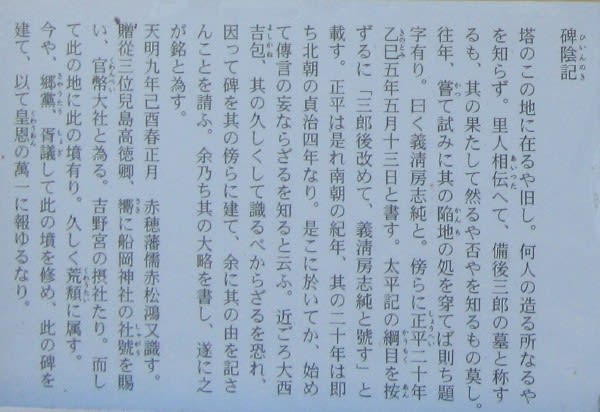

上の2枚の写真は碑陰記(ひいんのき)の本文で

本文の後書きに次のような文が書かれています。

「天明九年己酉春正月 赤穂藩儒赤松鴻又識神武天皇即位紀元二千五百七十四年

児嶋贈従三位舊址保存会 名誉会員藤野静輝敬書」

「明治四十二年五月十三日 児嶋贈従三位舊址保存会 名誉会員 奥藤研造謹撰」

「贈従三位児嶋高徳卿五百五十三年祭記念碑建設敷地三千坪修補開拓費金七千円家君

資所落成也春花秋月千萬億年 大正三年五月十三日

贈従三位児島高徳卿舊址保存会 会長 奥藤謹治拝誌」

![]()

上の写真は児島高徳の墓の場所が記載された地図

明治43年(1910)10月14日に明治天皇が姫路に行幸の際に児島高徳の墳墓付近の

写真3枚が天覧されたそうです。

赤穂市坂越(さこし)に来ていました。

2018年10月14日の散策にあたっては赤穂観光周遊バス「陣たく号」を利用、

2018年10月28日の散策にあたってはレンタサイクルを利用しています。

その時に散策した場所を紹介していきます。

本日はその第24回 児島高徳の墓を紹介します。

児島高徳(備後三郎)についてWikipediaの解説を引用させていただきます。

児島 高徳(兒嶋 髙德、こじま たかのり)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて

活躍したとされる武将。備前国児島郡林村出身。従五位下・備後守を賜る。

『太平記』中では和田、今木といった苗字で表記される場合もあり、「児島」を

「小島」と書き換える表記も散見される。

元弘元年(1331年)の元弘の乱以降、後醍醐天皇に対して忠勤を励み、南北朝分裂後も

一貫して南朝側に仕えた。晩年は出家し、志純義晴と号したという。

正式な法名は志純義晴大徳位。

江戸時代以降、南朝の忠臣として讃えられ、国民的英雄のひとりとなった。

その一方で具体的な活動を示す文献が軍記物語の『太平記』以外にはないために、

近代的考証史学の観点から実在性を否定している学説も根強い。

また、同書の編者である小島法師(1374年没)と同一人物とする説や、地元の勢力が

ある山伏出身、あるいは悪党出身と見る説もある。

シリーズ過去の記事:

第1回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その1 宝性山長楽寺

第2回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その2 赤穂鉄道砂子駅跡

第3回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その3 宝寿山 西山寺

第4回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その4 浜市荒神社

第5回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その5 尼子塚

第6回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その6 坂越大橋

第7回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その7 高瀬舟船着場跡

第8回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その8 上高谷荒神社

第9回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その9 木戸門跡広場

第10回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その10 鳥井の地蔵堂

第11回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その11 第39回 坂越ふるさとまつり

第12回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その12 坂越まち並み館

第13回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その13 光明山妙道寺

第14回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その14 奥藤酒造と奥藤酒造郷土館

第15回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その15 大道井

第16回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その16 とうろん台

第17回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その17 旧坂越浦会所

第18回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その18 山崎善吾の銅像

第19回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その19 坂越浦城跡・御番所跡

第20回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その20 宝珠山妙見寺明覚院・小学校跡

第21回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その21 小倉御前之碑

第22回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その22 大避神社と2018年坂越の船祭

第23回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その23 宝珠山妙見寺

上の2枚の写真は児島高徳の墓の近景と遠景

本論に入る前に児島高徳の墓がある船岡園について由来を調べてみると

大正3年(1914)5月13日、児島高徳卿550年忌の記念大祭典の準備として

御墳墓付近3,000坪を開拓し、官幣大社、吉野神社の摂社船岡神社の社号に因み

船岡園が開設された。

児島高徳は新田義貞とともに足利尊氏に味方している赤松攻めに呼応して父・範長と共に

熊山で挙兵したがその際、大けがをしたため父の児島範長(こじまのりなが)は妙見寺の

僧に高徳を預け、範長は坂越那波から海岸沿いに逃れ印南郡阿弥陀まで落ち延び自害した

時は建武3年(1336)と伝えられています。

児島高徳は妙見寺で傷が癒えた後、各地を転戦した。晩年、僧となり坂越で没した。

児島高徳の没年はWikipediaでは弘和2年/永徳2年11月24日(1382年12月29日)又は、

弘和3年/永徳3年(1383年)としています。

墓所とされる五輪塔はその特徴から江戸時代に建立されたと推定されおり、正しくは

供養塔と考えるべきであろう。

児島高徳は湊川の戦いで戦死した楠木正成と共に天皇の忠臣として知られています。

後醍醐天皇が隠岐から還幸した元弘2年(1332)以降、南朝方の武士として活躍

したとされ太平記で多く記載されています。

児島高徳の別称としては三郎、備後三郎の他に三宅三郎高徳、児島三郎入道志順

などがあります。

太平記で正平7年(1352)までの記述があるがそれ以降、没年の1382年までは

記述が無く不明な点が多いが入道という名前からして僧として妙見寺で隠遁生活

を送っていたとみるのが有力な説であると考えます。

上の2枚の写真は明治天皇が児島高徳卿に与えられた正四位(明治16年(1883)8月16日)

と明治36年(1903)11月13日に追贈された従三位の叙勲を記念して建立された石碑

上の2枚の写真は児島高徳の墓所脇に建てられた石碑

明治43年(1910)春、赤穂藩の硯儒の赤松鴻先生が天明9年(1789)の撰文の現行を発見し

これを板額にしたものです。

児島高徳卿顕彰会が平成17年(2005)10月吉日に読み下し文と共に解読されて

いますので添付しておきます。(下の4枚の写真)

上の2枚の写真は備後三郎=児島高徳の碑の本文で

本文前に「備後三郎碑 元帥海軍大将従二位大勲位功一級 伯爵 東郷平八郎篆額」

本文の後書きに「天明九年己酉春正月 赤穂藩儒赤松鴻撰文 大正三年五月

錦雞間祇候貴族院議員 従二位勲一等男爵野村素介書」

と碑文に書かれています。

上の2枚の写真は碑陰記(ひいんのき)の本文で

本文の後書きに次のような文が書かれています。

「天明九年己酉春正月 赤穂藩儒赤松鴻又識神武天皇即位紀元二千五百七十四年

児嶋贈従三位舊址保存会 名誉会員藤野静輝敬書」

「明治四十二年五月十三日 児嶋贈従三位舊址保存会 名誉会員 奥藤研造謹撰」

「贈従三位児嶋高徳卿五百五十三年祭記念碑建設敷地三千坪修補開拓費金七千円家君

資所落成也春花秋月千萬億年 大正三年五月十三日

贈従三位児島高徳卿舊址保存会 会長 奥藤謹治拝誌」

上の写真は児島高徳の墓の場所が記載された地図

明治43年(1910)10月14日に明治天皇が姫路に行幸の際に児島高徳の墳墓付近の

写真3枚が天覧されたそうです。