2015年12月1日、阪神尼崎の南側の寺町及び尼崎城跡を奥様と2人で

散策してきました。

本日は散策記の第4回で大覚寺を写真紹介します。

過去2回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

大覚寺の基本情報

住所:尼崎市寺町9 TEL:06-6411-2705

宗派:律宗 山号:月峯山 御本尊:千手十一面観音

開創:推古天皇13年(605)に長洲(尼崎)に剣尾山を遥拝する灯炉堂を建立

中興:建治元年(1275)琳海上人により中興

公式HP:http://www.genki.or.jp/wp/archives/1909

http://amagasaki-daikakuji.com/

![]()

上の写真は山門。

南北朝・室町時代の延文4年(1359)12月23日、軍勢を率いて足利2代将軍

義詮が尼崎に来て以降半年間在陣し、 大覺寺城として政治 ・ 経済 ・ 文化 ・

軍事の権力を掌握していました。

後伏見上皇の中宮のご安産祈願を当寺で行い、量仁親王(光厳天皇) がめでたく

誕生され、大がかりな祝典があげられた記録も残されています。

![]()

上の写真は能・狂言の舞台と本堂の遠景

例年2月3日の節分に、豆まきに加え「大覚寺狂言」が上演されます

![]()

![]()

上の2枚の写真は本堂正面(上)と側面(下)

![]()

![]()

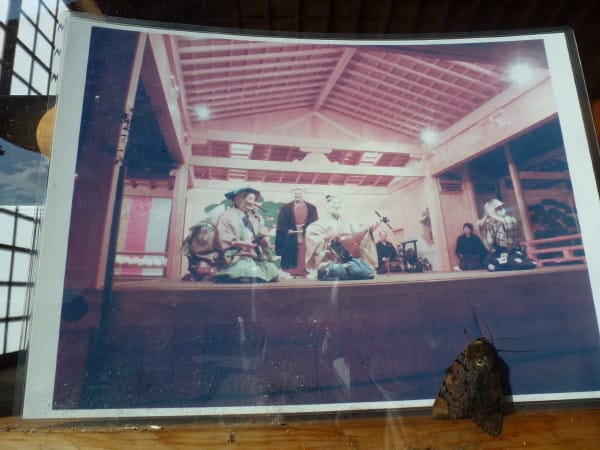

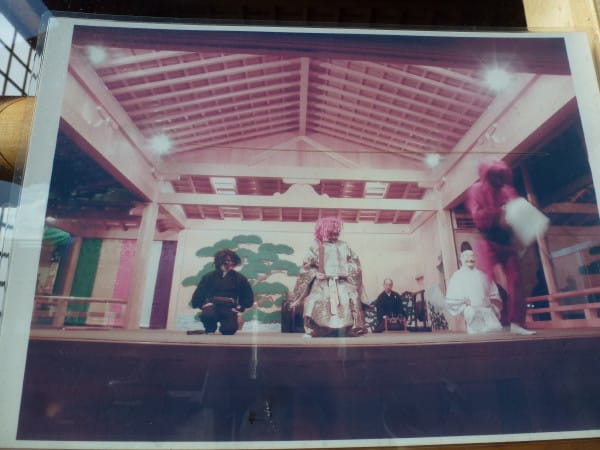

上の写真は上記「大覚寺狂言」の上演風景

![]()

上の写真は大物(だいもつ)橋の欄干と弁財天堂

![]()

![]()

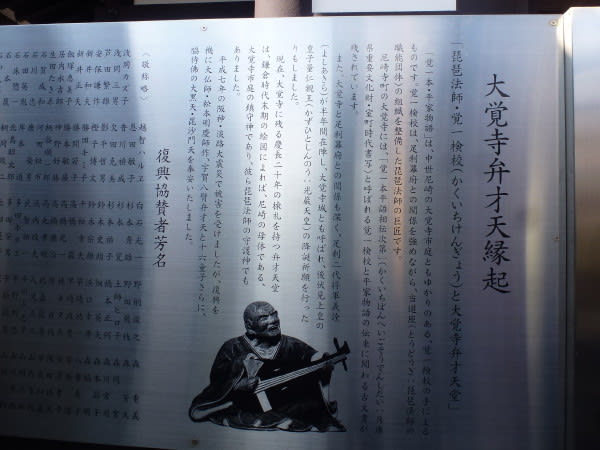

上の写真は弁財天堂と縁起説明書き

弁財天堂は棟札より慶長20年(1615)の建築。大覚寺市庭の鎮守神です。

覚一検校(かくいちけんぎょう)は覚一本・平家物語の著者です。

![]()

上の写真は玉水の井戸

![]()

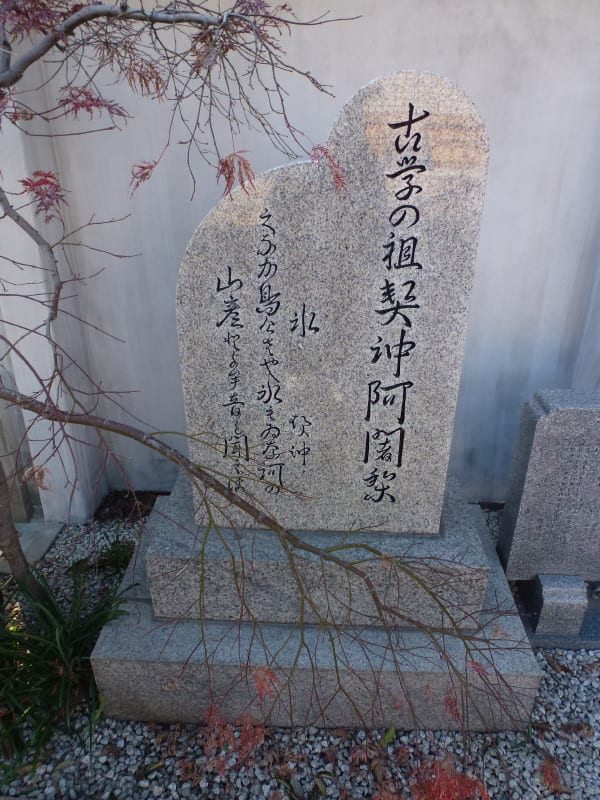

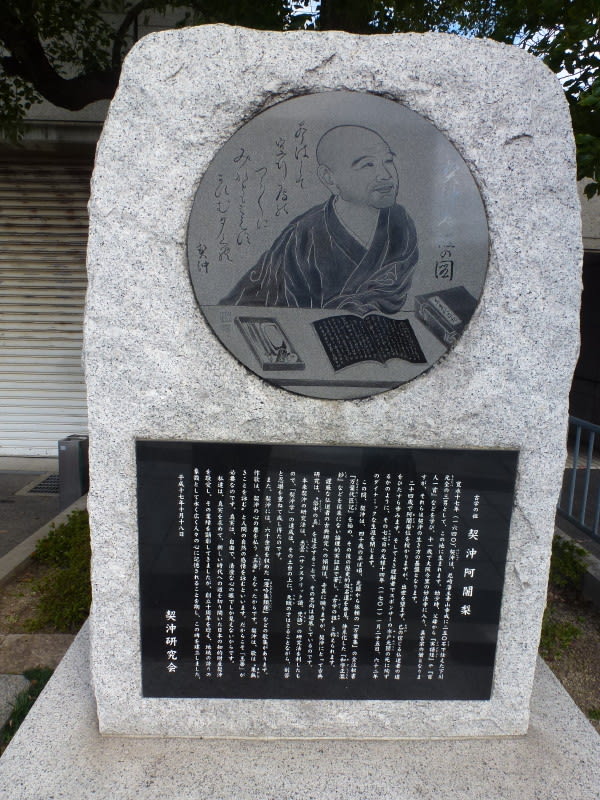

上の写真は契沖の歌碑

契沖は尼崎の生まれで、近世国学の祖

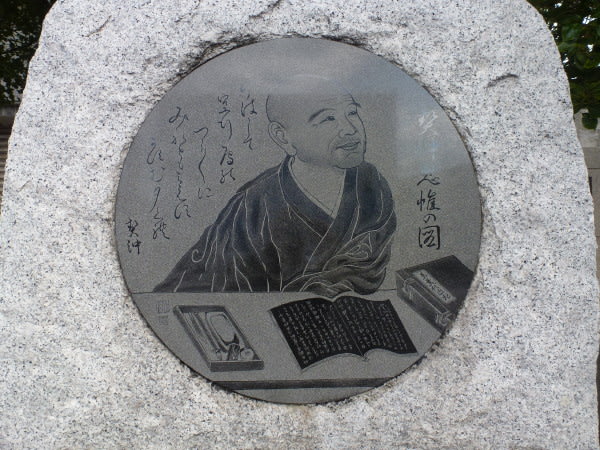

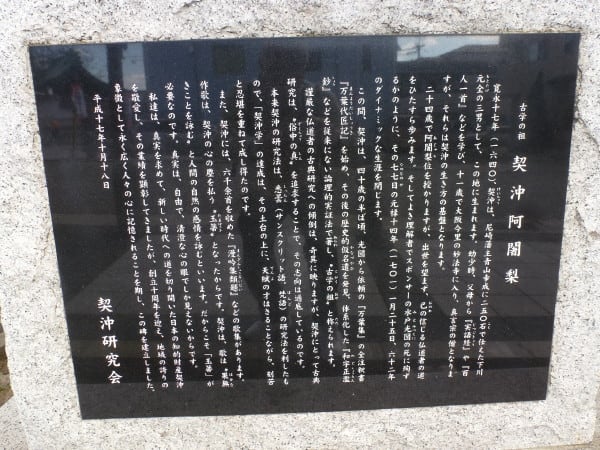

![]()

![]()

![]()

上の3枚の写真は尼崎中央図書館の南側の契沖の顕彰碑

![]()

![]()

上の写真は薬師堂と南側の石造物

![]()

上の写真は経堂と鎮守

![]()

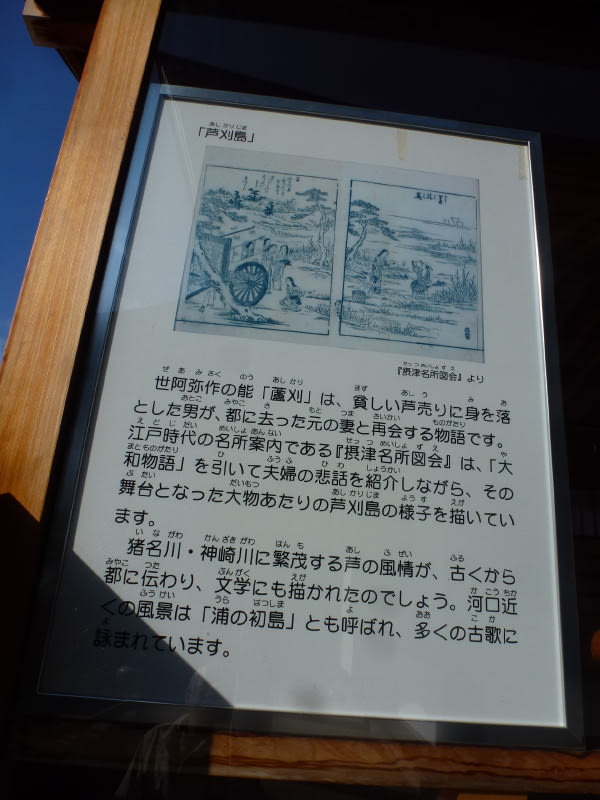

上の写真は芦刈島の説明板

![]()

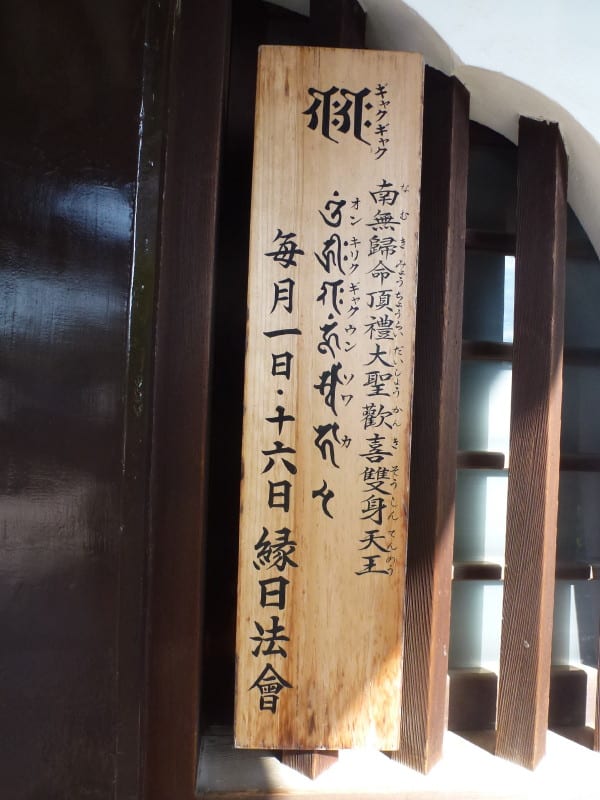

上の写真は毎月1日と16日例祭 地蔵菩薩例祭、 歓喜天例祭

![]()

上の写真は歓喜天尊の石碑

![]()

上の写真は境内社

![]()

上の写真は聖天堂。

![]()

上の写真は地蔵尊。

![]()

上の写真は墓所

散策してきました。

本日は散策記の第4回で大覚寺を写真紹介します。

過去2回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

大覚寺の基本情報

住所:尼崎市寺町9 TEL:06-6411-2705

宗派:律宗 山号:月峯山 御本尊:千手十一面観音

開創:推古天皇13年(605)に長洲(尼崎)に剣尾山を遥拝する灯炉堂を建立

中興:建治元年(1275)琳海上人により中興

公式HP:http://www.genki.or.jp/wp/archives/1909

http://amagasaki-daikakuji.com/

上の写真は山門。

南北朝・室町時代の延文4年(1359)12月23日、軍勢を率いて足利2代将軍

義詮が尼崎に来て以降半年間在陣し、 大覺寺城として政治 ・ 経済 ・ 文化 ・

軍事の権力を掌握していました。

後伏見上皇の中宮のご安産祈願を当寺で行い、量仁親王(光厳天皇) がめでたく

誕生され、大がかりな祝典があげられた記録も残されています。

上の写真は能・狂言の舞台と本堂の遠景

例年2月3日の節分に、豆まきに加え「大覚寺狂言」が上演されます

上の2枚の写真は本堂正面(上)と側面(下)

上の写真は上記「大覚寺狂言」の上演風景

上の写真は大物(だいもつ)橋の欄干と弁財天堂

上の写真は弁財天堂と縁起説明書き

弁財天堂は棟札より慶長20年(1615)の建築。大覚寺市庭の鎮守神です。

覚一検校(かくいちけんぎょう)は覚一本・平家物語の著者です。

上の写真は玉水の井戸

上の写真は契沖の歌碑

契沖は尼崎の生まれで、近世国学の祖

上の3枚の写真は尼崎中央図書館の南側の契沖の顕彰碑

上の写真は薬師堂と南側の石造物

上の写真は経堂と鎮守

上の写真は芦刈島の説明板

上の写真は毎月1日と16日例祭 地蔵菩薩例祭、 歓喜天例祭

上の写真は歓喜天尊の石碑

上の写真は境内社

上の写真は聖天堂。

上の写真は地蔵尊。

上の写真は墓所