2015年12月1日、阪神尼崎の南側の寺町及び尼崎城跡を奥様と2人で

散策してきました。

本日は散策記の第6回で善通寺を写真紹介します。

過去5回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

第4回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その4 大覚寺

第5回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その5 法園寺

善通寺の基本情報

住所:尼崎市寺町3 TEL:06-6411-2392

宗派:時宗 山院号:平陽山安谷院

開基:永禄年間(1558~69)に覚阿上人により建立

公式HP:http://www.zentsu-ji.com/about.html

![]()

![]()

上の2枚の写真は山門(薬医門)は江戸時代4代将軍家綱(在位:1711-1715)の

時代に建立

![]()

上の写真は本堂 宝永2年(1705)4月16日棟上げ宝永3年9月竣工

尼崎は時宗の宗祖一遍上人の遊行の地として関わりが深く、最盛期には寺町

だけでも時宗の寺が4つあったそうです。現在では善通寺のみが残る。

![]()

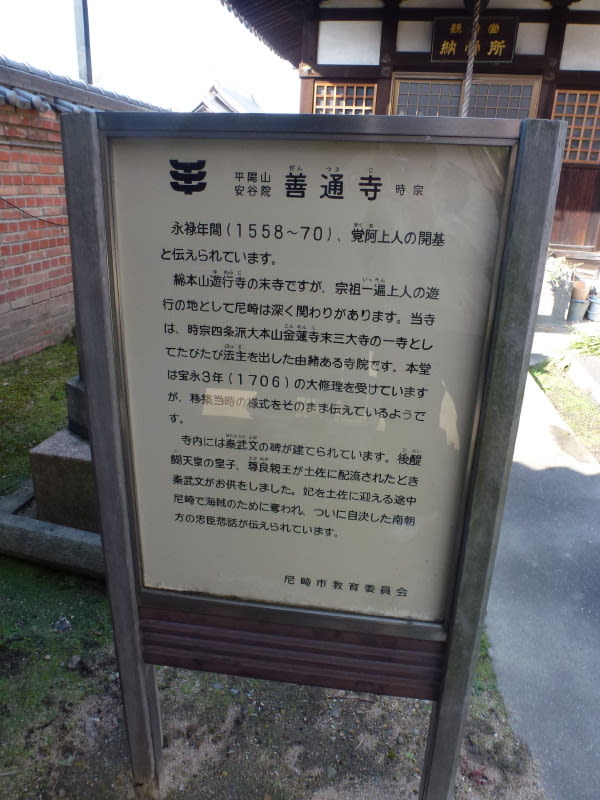

上の写真は善通寺の説明板。

![]()

レンガ塀の左側は善通寺です(上の写真)

![]()

山門の左手に南朝忠臣 秦武文公遺址と書かれた石碑があります。

太平記に下記のような秦武文(はたたけふみ)に関する逸話が残っています。

鎌倉末の動乱期。後醍醐天皇の皇子一宮は謀反の罪で土佐に流される。

京に残された妻・御息所(みやすどころ)は家臣・秦武文を供に土佐へ向かい、

尼崎の宿で船出の風待ちをする。美しい御息所を覗き見た松浦五郎は強奪を

企み宿に夜討をかける。秦武文は御息所を背負い港へと逃れ、船中の人に

御息所を託す。が、その人物こそ松浦五郎であった。

御息所を乗せた松浦の船を小船で追った武文は、腹を切り海中に飛び込む。

武文の怨霊が渦潮や嵐となって松浦の船を襲う。小船で放たれた御息所は

淡路島に漂着し、やがて、一宮とめでたく再会を果たす。

秦武文の塚は海岸寺に建てられましたが海岸寺が廃寺となった為善通寺に

移設されました。

![]()

上の写真は秦武文を祀った墓です。

![]()

上の写真は秦武文の横の一石五輪塔などの石造物群。

一石五輪塔の中には大永6年(1526)の銘の入ったものも確認されている

![]()

![]()

上の2枚の写真は納骨堂を境内及び外から撮ったものです。

境内の首無地蔵堂の中に首から上の事に御利益がある首無地蔵尊が安置

されているようですが地蔵堂の方は拝観できなかった。

認知症にならない事を願いたいのですが 叶わず大丈夫かな・・・・

奈良の安倍文殊院では拝んできましたが・・・

散策してきました。

本日は散策記の第6回で善通寺を写真紹介します。

過去5回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

第4回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その4 大覚寺

第5回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その5 法園寺

善通寺の基本情報

住所:尼崎市寺町3 TEL:06-6411-2392

宗派:時宗 山院号:平陽山安谷院

開基:永禄年間(1558~69)に覚阿上人により建立

公式HP:http://www.zentsu-ji.com/about.html

上の2枚の写真は山門(薬医門)は江戸時代4代将軍家綱(在位:1711-1715)の

時代に建立

上の写真は本堂 宝永2年(1705)4月16日棟上げ宝永3年9月竣工

尼崎は時宗の宗祖一遍上人の遊行の地として関わりが深く、最盛期には寺町

だけでも時宗の寺が4つあったそうです。現在では善通寺のみが残る。

上の写真は善通寺の説明板。

レンガ塀の左側は善通寺です(上の写真)

山門の左手に南朝忠臣 秦武文公遺址と書かれた石碑があります。

太平記に下記のような秦武文(はたたけふみ)に関する逸話が残っています。

鎌倉末の動乱期。後醍醐天皇の皇子一宮は謀反の罪で土佐に流される。

京に残された妻・御息所(みやすどころ)は家臣・秦武文を供に土佐へ向かい、

尼崎の宿で船出の風待ちをする。美しい御息所を覗き見た松浦五郎は強奪を

企み宿に夜討をかける。秦武文は御息所を背負い港へと逃れ、船中の人に

御息所を託す。が、その人物こそ松浦五郎であった。

御息所を乗せた松浦の船を小船で追った武文は、腹を切り海中に飛び込む。

武文の怨霊が渦潮や嵐となって松浦の船を襲う。小船で放たれた御息所は

淡路島に漂着し、やがて、一宮とめでたく再会を果たす。

秦武文の塚は海岸寺に建てられましたが海岸寺が廃寺となった為善通寺に

移設されました。

上の写真は秦武文を祀った墓です。

上の写真は秦武文の横の一石五輪塔などの石造物群。

一石五輪塔の中には大永6年(1526)の銘の入ったものも確認されている

上の2枚の写真は納骨堂を境内及び外から撮ったものです。

境内の首無地蔵堂の中に首から上の事に御利益がある首無地蔵尊が安置

されているようですが地蔵堂の方は拝観できなかった。

認知症にならない事を願いたいのですが 叶わず大丈夫かな・・・・

奈良の安倍文殊院では拝んできましたが・・・