2024年1月24日、古代大輪田泊の石椋のモニュメンントの隣に新たに設置された兵庫津・北前船水揚げ地跡標柱の写真を3月19日に撮ってきましたので紹介します。訪問のキッカケは下に添付(Gooで共有)したYoutube動画を観た事です。

「兵庫津・北前船水揚げ地跡標柱」完成記念式典開催

自治会の願いが実現!兵庫津日本遺産の会 十河副会長

上の写真は2024年1月24日に新たに設置された「北前船水揚げ地跡」の標柱兵庫津日本遺産の会が提唱され再整備されました 撮影:2024-3-19

上の写真は2024年1月24日に新たに設置された「北前船水揚げ地跡」の標柱兵庫津日本遺産の会が提唱され再整備されました 撮影:2024-3-19 上の写真は「北前船水揚げ地跡」の標柱付近の遠景です。撮影:2024-3-19

上の写真は「北前船水揚げ地跡」の標柱付近の遠景です。撮影:2024-3-19 上の写真は再整備された古代大輪田泊「石椋」モニュメンント整備の碑碑は平成17年(2005)3月 神戸市教育委員会と兵庫区役所が整備したものです。撮影:2024-3-19

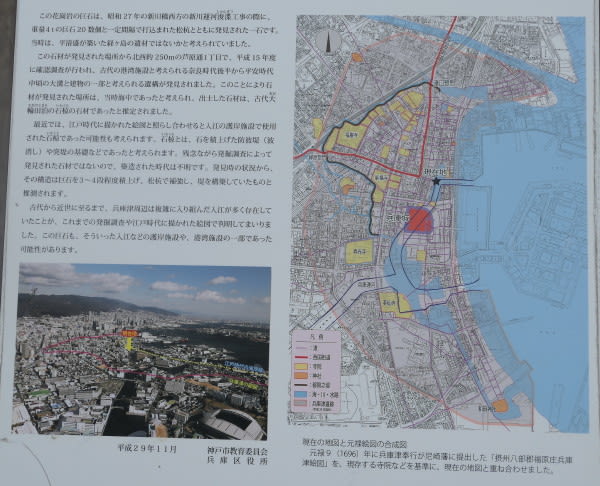

上の写真は再整備された古代大輪田泊「石椋」モニュメンント整備の碑碑は平成17年(2005)3月 神戸市教育委員会と兵庫区役所が整備したものです。撮影:2024-3-19 上の写真は現地説明板。今迄のものと内容が変わっています。撮影:2024-3-19解り辛いのでかくだいしたものを添付しておきます。

上の写真は現地説明板。今迄のものと内容が変わっています。撮影:2024-3-19解り辛いのでかくだいしたものを添付しておきます。

説明文は以下の通りです。この花崗岩の巨石は、昭和27年の新川橋西方の新川運河浚渫工事の際に、

重量4トンの巨石20数個と一定間隔で打込まれた松杭とともに発見された一石です。

当時は平清盛が築いた経ヶ島の遺材ではないかと考えられていました。

この石材が発見された場所から北西約250mの芦原通1丁目で、

平成15年度に確認調査が行われ、古代の港湾施設と考えられる奈良時代後半から

平安時代の中頃の大溝と建物の一部と考えられる遺構が発見されました。

このことより石材が発見された場所は、当時海中であったと考えられ、出土した石材は、古代大輪田の泊の石椋の石材であったと推定されます。

石椋とは、石を積み上げた防波堤(波消し)や突堤の基礎などの港湾施設であったと

考えられます。

その構造は出土状況から、港の入口にこのような巨石を3~4段程度積上げ、

松杭で補強し、堤を構築していたものと推定されされました。

最近では、江戸時代に描かれた絵図と照らし合わせると入江の護岸施設で使用された

石椋(いわくら)であった可能性も考え「られます。石椋ちは石を積み上げた防波堤

(波消し)や突堤の基礎などであったと考えられます。

残念ながら発掘調査によって発見された石材ではないので、築造された時代は不明です。

発見時の状況からその構造は巨石を3~4段程度積上げ、松杭で補強し、堤を構築

していたものと推測されます。

古代から近世に至るまで、兵庫津周辺は複雑に入り組んだ入江が多く存在していたことが、

これまでの発掘調査や江戸時代に描かれた絵図で判明してまいりました。

この巨石もそういった入江などの護岸施設や、港湾施設の一部であった可能性があります。

左手の方には上の写真の「初代兵庫県庁舎ナビ」の説明板が設置されています

比較の為に昔に撮った古代大輪田泊の石椋 と現地説明版を添付しておきます。撮影:2011-2-21

上の写真(2011-2-21撮影)は古代大輪田泊(石椋)モニュメント整備と書かれた

上の写真(2011-2-21撮影)は古代大輪田泊(石椋)モニュメント整備と書かれた花崗岩で平清盛の大輪田泊の整備に使用された花崗岩です。

上の写真は説明版の解説で石椋が積まれてどのように堤としたのかを解説した図です。撮影:2011-2-21

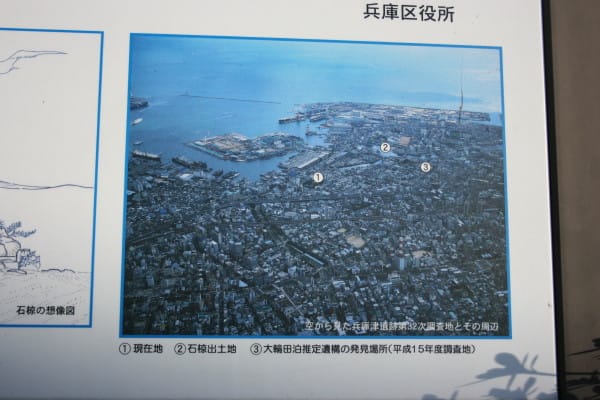

上の写真は同じく上記の説明版の解説で石椋の発見場所や大輪田泊のあった場所

上の写真は同じく上記の説明版の解説で石椋の発見場所や大輪田泊のあった場所の推定位置です。撮影:2011-2-21

大輪田泊は行基の築造と伝えられ、平清盛が1180年に修築して日宋貿易後に

日明貿易の要港となった。

平氏滅亡後は、東大寺大勧進の重源(ちようげん)がその事業を引き継いで、

修築を行った。(1196年)

さらに兵庫津となって発展していった。

下記の文は上述の現地説明板に書かれていた説明文です。整備後の文章と比較すると後半部分が大幅に変わっています。「この花崗岩の巨石は、昭和27年の新川橋西方の新川運河浚渫工事の際に、

重量4トンの巨石20数個と一定間隔で打込まれた松杭とともに発見された一石です。

当時は平清盛が築いた経ヶ島の遺材ではないかと考えられていました。

その後、この石材が発見された場所から北西約250mの芦原通1丁目で、

平成15年確認調査が行われ、古代の港湾施設と考えられる奈良時代から

平安時代の中頃の大溝と建物の一部が発見されました。このことより石材が

発見された場所は、当時海中であったと考えられ、出土した石材は、古代大輪田の泊

の石椋の石材であったと推定されます。

石椋とは、石を積み上げた防波堤(波消し)や突堤の基礎などの港湾施設であったと

考えられます。

その構造は出土状況から、港の入口にこのような巨石を3~4段程度積上げ、

松杭で補強し、堤を構築していたものと推定されます。

大輪田の泊は、平安時代のはじめに律令国家の菅理のもとに造営された泊(港)です。

当時、物資輸送や外交航路として重要視されていた瀬戸内海の航路と泊の整備が

進められていました。

当時の史料には泊の運営管理を行う官舎や石椋等の港湾設備が整備され、

中央政府から派遣された造大輪田船瀬(ぞうおおわだふなせ)(泊)使が泊の

造営や修築にあたり、修築後は国司(こくし)が運営管理を行っていた様子が

記されています。

また、承和3年(831)には、当時の中国や東アジアの最新の文化や情報を

取り入れるための遣唐使船が暴風雨を避けるために寄港していることから、

このころには大型外洋船の寄港地としても整備されていたことが窺えます。」

参考として大輪田泊と石椋について兵庫津ミュージアムの展示から写真紹介します。以下の写真の撮影日は2024年3月19日

上の写真は兵庫津・北前船水揚げ地跡標柱の位置を青山大介さんが描いた兵庫津の鳥瞰図の上に黄色の字で示しました。

上の写真は兵庫津・北前船水揚げ地跡標柱の位置を青山大介さんが描いた兵庫津の鳥瞰図の上に黄色の字で示しました。 上の写真は兵庫津ミュージアムの大輪田泊の石椋に関する展示大輪田泊の名前がはじめて記録にあらわれるのは奈良時代です。それより前は万葉集にも出てくる神戸市灘区の敏馬浦(みぬめのうら)が主要な港でしたが港としてより優れた大輪田泊がとってかわり、国が維持管理する港となります。

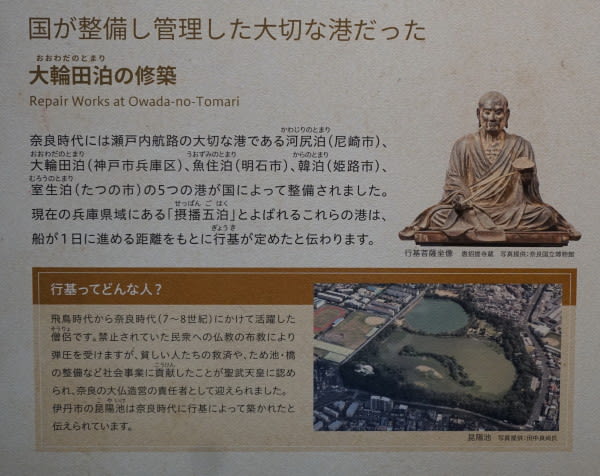

上の写真は兵庫津ミュージアムの大輪田泊の石椋に関する展示大輪田泊の名前がはじめて記録にあらわれるのは奈良時代です。それより前は万葉集にも出てくる神戸市灘区の敏馬浦(みぬめのうら)が主要な港でしたが港としてより優れた大輪田泊がとってかわり、国が維持管理する港となります。 上の写真は大輪田泊の修築に関する兵庫津ミュージアムの展示行基(668~749)は聖武天皇の天平17年(745)には大僧正にまでなり

上の写真は大輪田泊の修築に関する兵庫津ミュージアムの展示行基(668~749)は聖武天皇の天平17年(745)には大僧正にまでなり奈良東大寺の大仏建立にも寄与した。行基は多くの弟子と民衆を率いて参加した。

公共事業にも力を入れ、摂播五泊(室生-韓泊(福泊)- 魚住泊 - 大輪田泊 - 河尻泊)を開いた。

上の2枚の写真は魚住泊の石椋工法に関する兵庫津ミュージアムの展示

上の2枚の写真は魚住泊の石椋工法に関する兵庫津ミュージアムの展示兵庫津ミュージアムの展示1に関する関連年表展示1 8~12世紀頃 清盛の夢

741年(天平13年) 行基が大輪田泊を修復

812年(弘仁3年) 大輪田泊を修復

914年(延喜14年) 三善清行大輪田泊の修築を提言

947年(天暦元年) 大輪田泊を修築するために「造輪田使」を任命

1173年(承安3年) 平清盛が大輪田泊に兵庫島(経ケ島)を築き日宋貿易を行う

1196年(建久7年) 僧重源が兵庫島(経ケ島)を修復

上の2枚の写真は北前船に関する兵庫津ミュージアムの展示

上の2枚の写真は北前船に関する兵庫津ミュージアムの展示